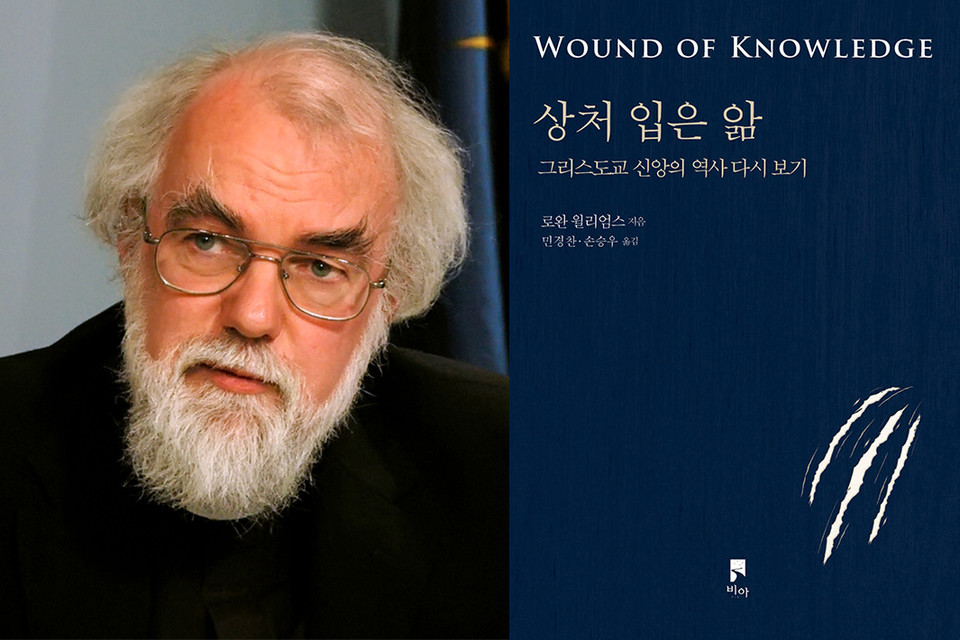

[서사의 서사] 로완 윌리엄스, 《상처 입은 앎: 그리스도교 신앙의 역사 다시 보기》(비아, 2023)

복음과상황이 발행하는 뉴스레터 〈서사의 서사〉에 소개된 서평입니다.

〈서사의 서사〉 5호(극단적으로 느린 독서법) 보기: https://stib.ee/9ruA

뉴스레터 구독하기: https://page.stibee.com/subscriptions/304247

2023년 9월 케임브리지 대학교 옛 신학부 건물에서 열린 로완 윌리엄스의 케임브리지 대학교 은퇴 기념 학술 대회에 참석했을 때, 내 가방에는 그가 맡은 첫 번째 강의인 그리스도교 영성사를 펴낸 첫 번째 책 《상처 입은 앎: 그리스도교 신앙의 역사 다시 보기》(비아, 2023)가 담겨있었다.

한 신학자의 은퇴를 기념하는 학술 대회에 그가 40여 년 전에 낸 첫 번째 책을 들고 참석하는 감회는 남달랐다. 학부생 윌리엄스가 속해있던 크라이스트 칼리지에 머물며 그와 그의 동료들이 도널드 맥키넌의 난해한 강의를 듣던 강의실에서 그의 퇴임을 기념하는 여러 논문을 경청하는 일정은 나에게 시간을 거스르는 듯한 경험을 선사해주었다. 학술 대회 일정을 마친 후에는 그가 두 번째로 그리스도교 영성사 강의를 했던 케임브리지 웨스트 코트 하우스 교정을 부학장의 안내로 둘러보았다. 채플의 문을 여는 순간 제대 앞에서 무릎을 꿇고 안수를 받으며 부제로 서품을 받는 27세 청년 윌리엄스가 보이는 듯했다.

《상처 입은 앎》 초판이 출간된 해는 그로부터 2년 후, 즉 29세 때다. 신학자요 성직자로 첫걸음을 내딛던 청년 로완, 그리고 이제는 주교직과 학장직에서 내려와 삶을 뒤돌아보는 로완, 놀랍게도 이 반세기 간격은 일관된 사상으로 연결되어 있었다. 이미 《상처 입은 앎》에는 일생을 거쳐 변함없이 흐르는 그의 사상의 핵심이 분명하게 드러나있다. 그리스도의 성육신과 수난, 부활이 인간과 세계에 던지는 기이하고 낯선 질문에 끊임없이 자기를 내어 맡기며 신적 언어의 대화 속에서 인간의 언어를 정화하고 회복하는 여정, 청년 로완에게는 이것이 고전 그리스도교 영성의 정수였고 노년의 그에게도 여전히 그러하다. 우연적이고 역사적이며 물질적인 창조세계의 질서 안으로 하느님이 인간으로 드러나셨다는 당혹스러운 사실, 그리고 바로 그분께서 죽음의 어둠 가운데서 부활을 통해 자신의 초월성을 알리셨다는 기이한 사실, 이 사실과 끊임없이 마주하며 그 안으로 이끌려 들어가 세대를 거듭해서 새롭게 태어나는 공동체가 그리스도 교회이다.

흥미롭게 지켜볼 부분은 하느님을 자기 욕망을 실현해주는 전능한 아버지로 투사하는 유아적 종교에 대한 프로이트의 비판을 의식한 초기 윌리엄스의 강조들이 줄기차게 드러난다는 점이다. 초기 윌리엄스 사상 기저에는 프로이트의 종교 비판을 수용함과 동시에, 이를 극복할 수 있는 그리스도교 신학과 영성의 면면을 드러내려 하는 신학적 동기가 흐르고 있다. 책 마지막 부분은 마르틴 루터와 십자가의 성 요한의 십자가 신학과 영성에 각각 한 장씩 할애하는데, 당대 교회의 자기 만족에 저항하는 루터의 십자가 신학 그리고 그리스도의 십자가 수난에 대한 성 요한의 어두운 밤의 영성이 바로 프로이트의 종교 비판에 대한 대답이라 할 수 있다. 그러한 방식으로, 윌리엄스는 영성과 종교가 그리스도교로부터 도피할 수 있는 길이 되는 인간의 모순적 현실을 가열차게 마주하도록 도전하면서 성육신이라는 긍정과 수난이라는 부정을 완성하는 부활하신 그리스도의 낯선 초월성이 세계에 던지는 질문 안으로 들어가도록 독자들을 초대한다.

책 전체의 기초를 제공하는 부분, 더 나아가 윌리엄스 사상 밑바탕을 제시하는 가장 중요한 부분은 니사의 그레고리우스에 대한 해설이다. 여기서 그는 앤드루 라우스와 같은 여러 신학자들처럼 논문 〈플라톤주의와 신비신학〉에서 그레고리우스의 신비신학을 ‘에펙타시스’(앞에 있는 것을 향해 나아감, 빌립보서 3:13) 개념을 중심으로 풀이한 장 다니엘루의 해석을 수용한다.

그리스도인에게 삶이 하느님을 향한 여정이라면, 그 여정은 … 자비와 도움과 기쁨의 무한한 원천을 향한 여정이다. (120쪽)

이 여정의 끝은 끝이 없는 하느님의 생명에 완전히 참여하는 것이므로 “끝 없는 끝”(3장 제목)이며 무한한 행복을 향한 무한한 여정이다. 인간의 삶은 하느님의 생명에 완전히 ‘참여’하고자 하는 ‘갈망’이 이끄는 ‘종말론적’ 순례다(교회를 ‘순례하는 종말론적 공동체’로 이해하기 시작한 제2차 바티칸공의회 이후 주된 교회론의 흐름이 엿보이는 부분이다). 그리스도인의 삶의 순례는 회개와 회복, 심판과 치유, 실패와 변화를 통한 성숙과 성장의 여정이며, “시간 속에서 일하시는 하나님”을 통해 영원 속에 거하시는 하나님을 향해 다가가는 과정이다. 하느님 안에서, 하느님에 의해, 하느님을 향해 걷는 순례인 셈이다. 성장과 성숙은 개방과 의존을 통해, 하느님께 자신을 열어젖히고 내어 맡기는 삶의 자세 안에서 일어난다. 그래서 “그레고리우스는 하느님은 ‘지식’으로는 알 수 없으며 돌이킴, 삶과 행동을 순수하게 갈고 닦는 과정에서 발견하고, 알아야 한다고 말한다.”(116쪽) 하느님은 지식 혹은 ‘지적 앎’이 아니라 돌이킨 “마음”과 순수한 “생활과 행동” 안에서만, 다시 말해, “상처 입은 앎”을 통해서만 알려지고 발견된다.

지적 앎의 불충분성에 대한 그레고리우스의 신비신학은 오늘날 일부 그리스도교계에서 감지되는 반지성주의와는 아무런 관계가 없다. 도리어 신적 주체를 향해 무한히 개방하고 의존하는 신앙의 순례는 “회의주의”(142쪽), 곧 자신의 그릇된 욕망을 투사하여 조작하는 신과 인간과 세계에 대한 모든 개념과 심상을 향한 “체계적 의심”을 그치지 않는다. 이 의심은 근대적 인간이 신을 향해 던지는 존재론적 회의나 인식의 확실성을 추구하는 방법론적 회의가 아니라 인간에게 질문을 던지고 변화를 초대하는 하느님께 이끌려가며, 자신 안에 세워진 왜곡된 개념과 심상의 우상을 끊임없이 의심하는 회의다. 달리 말하면, 보이지 않는 하느님의 형상(icon)이신 그리스도를 사랑하는 가운데 자신 안에 새겨진 하느님의 형상(icon)을 발견하고 그릇된 욕망이 조작한 우상(idol)을 허무는 회의인 것이다. 이로써 윌리엄스는 인간 욕망의 투사에 대한 프로이트의 의심의 해석학이 교회가 고대부터 간직한 영성 안에 이미 매우 역동적인 형태로 내재해왔다고 말한다.

윌리엄스는 그레고리우스의 영성을 “비판과 변화에 열려”있는 “안식할 수 없는 영성”이라고 정의하면서 그레고리우스와 아우구스티누스를 내적으로 연결한다.1)

우리 마음은 당신 안에서 안식할 때까지 안식할 수 없나이다. (《고백록》 1.1)

그레고리우스의 신비신학에 대한 해설 부분에서 먼저 드러났던 “상처 입은 앎”이 지닌 뜻은 아우구스티누스의 ‘마음’의 신학에 대한 그의 해석에서 좀 더 분명히 드러난다. 그레고리우스처럼 아우구스티누스에게도 “종교적 앎의 주체는 본질적으로 이해하는 ‘마음’이지 추론하는 이성이 아니다.”

하느님은 지식(scientia)으로 알 수 없으며 지혜(sapientia)로 알 수 있다. 달리 말하면 지성이 적극적으로 대상에 다가가 대상을 조직하고 분석하는 방식으로는 알 수 없으며, 자신을 대상을 향해 돌이키고 관조함으로써 알 수 있다. (157쪽)

객관적 대상을 관찰하고 분석하고 실험하는 지식으로서의 앎이 아니라 대상을 향해 회심하는 지식으로서의 앎, 마음을 꿰뚫는 하느님의 바라봄(“마음의 일격”, 156쪽)을 마주 바라보며 기꺼이 상처 입는 관조적 앎을 통해 우리는 하느님을 알 수 있다.

윌리엄스가 웨일즈의 시인이자 사제인 R. S. 토마스(R. S. Thomas, 1913-2000)의 시 〈로저 베이컨〉(Roger Bacon)의 한 구절에서 취한 본서 제목 “상처 입은 앎”의 의미가 더 분명히 드러난다.

그(베이컨)는 곡선과 방정식으로 꿈을 꾸고

코로는 황산염 냄새를 맡았네.

하지만 그는 하느님의 옆구리엔 난 구멍,

앎의 상처를 보았고 그곳에 손을 넣어보고 믿었네.

《상처 입은 앎》 초판이 출판되기 불과 1년 전에 발표된 이 시에 묘사되는 프란치스코회 수사 로저 베이컨은 실험 과학(science)의 아버지라 불리면서도 또한 과학적 앎(scientia)의 상처를 보았고, 이 안에서 지혜의 앎(sapientia) 속으로 들어갔다. “대상을 조직하고 분석”하는 근대적 주체의 앎이 상처 입을 때 비로소 그 대상은 객체이기를 멈추고 주체에게 “마음의 일격”을 가해 더 깊은 차원의 상처를 통해 우리를 변화시키며 “끝 없는 끝”을 향한 순례로 이끄는 주체가 된다.

과학적 앎의 절대화로부터 인간을 구원하고 가장 깊은 수준에서 인간의 앎에 상처를 내는 것은, 윌리엄스가 읽는 아우구스티누스의 영성에 따르면, 아름다움이다.

모든 아름다운 것들은 … 지성이 지배하는 삶, 지성을 중심으로 엮인 삶 밖으로 우리를 끌어낸다. 인간을 압도하고, 전율하게 만드는 아름다움은 이 세계를 지성으로 통제할 수 있다는 인간의 환상에 정면으로 도전한다. (161쪽)

그리고 이러한 아름다움의 원천과 궁극은 모든 선의 근원이신 하느님의 아름다움, “이토록 오래되고 이토록 새로운” 하느님의 아름다움이다.

이 아름다움, 이 형언할 수 없는 사랑은 우리의 마음을 어둠에서 불러내어 거짓 사랑이 만든 장벽을 무너뜨리고 우리를 살아가게 하는 욕망과 충동들을 바로잡는다. (157쪽)

기존 순서를 바꾸어 아름다움(美)이 선량함(善)과 진실함(眞)으로 인도한다는 “아름다움의 길”(Via Pulchritudinis)을 정초한 발타사르의 신학적 미학의 강조점이 드러나는 부분이다.

윌리엄스가 일관되게 강조하는 내용은 이러한 하느님의 아름다움은 어떤 추상적 신성의 매력이 아니라 그리스도의 육화와 수난과 부활의 아름다움이라는 점이다. 창조세계의 질서로부터 완전히 새로운 것이 한 인간으로 드러났다는 육화, 그리고 죽음이라는 어둠 가운데 신적 초월성이 솟아나는 수난과 부활은 하느님의 영원한 아름다움이 역사 속에서 찬란히 드러난 사건이다. 여기에 “고전적인 그리스도교 영성의 핵심”(348쪽)이 놓여있다. 그리스도교의 영성은 그리스도의 아름다움, 즉 육화를 통한 인간성의 긍정, 수난을 통한 우상의 부정, 부활을 통한 새로운 창조가 빚어내는 긴장 안에서 “끝 없는 끝”을 향해 걸어가는 여정이다. 말구유와 십자가와 빈 무덤의 아름다움이 인간을 인도하고 심판하고 완성한다. 윌리엄스가 본서 전체에 걸쳐 역사 속에서 길어낸 그리스도교 신앙의 핵심이다.

1) 새라 코클리는 흥미롭게도 동방과 서방을 대표하는 이 두 신학자의 공통점을 인정하면서도 차이를 강조한다. 코클리에 따르면, 영성의 발전 과정에서 그레고리우스는 통제의 상실을 강조하는 반면 아우구스티누스는 질서의 회복을 강조한다. Sarah Coakley, 《God, Sexuality, and the Self: An Essay “On the Trinity”》(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), Chapter 6 ‘Batter My Heart’: Reorientations of Classic Trinitarian Thought.

차보람

대학에서 물리학·철학을 공부하고 대학원에서 신학을 공부했다. 성공회에서 사제 서품을 받았으며 현재 성공회대학교에서 조직신학을 가르친다. 데이비드 벤틀리 하트의 《바다의 문들》(비아), 한스 부어스마의 《신학자가 성서학자에게 바라는 다섯 가지》(IVP)를 한국어로 옮겼다.