[393호 동교동 삼거리에서]

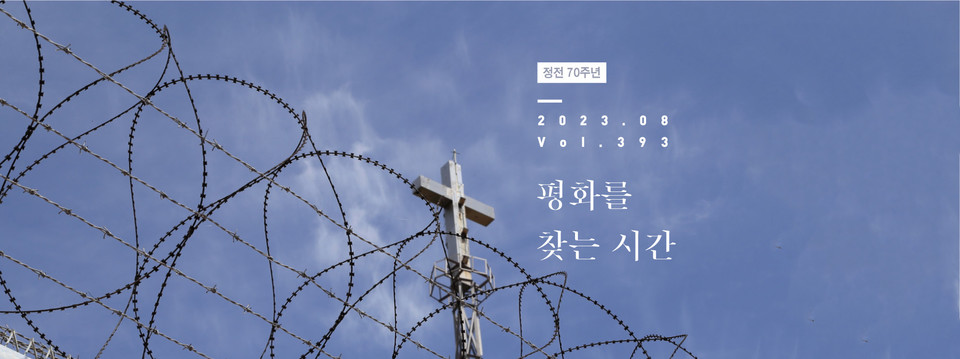

올해가 6·25 전쟁 정전(7.27.) 70주년이라고 합니다. 부끄럽게도, 올해 초 누군가 일깨워주기 전까지는 이 사실을 전혀 인식하지 못했습니다. 그동안 정전 체제와 6·25 전쟁에 대해 다양한 서적을 통해 공부했고, 전쟁과 통일 문제를 고민하게 하는 장소들도 제법 방문해왔다고 자부했었는데 말이죠.

‘한반도 평화’ 문제에 한창 관심을 기울였다가 고민 없는 일상의 나날로 돌아왔던 2020년(6·25 전쟁 70주년)의 제 모습이 떠올라서 한층 더 부끄러움을 느꼈던 것 같습니다. 그만큼 북한과 대치하는 이 체제 속의 삶에 무감해졌다는 뜻일까요? 이럴 때면 문득 삶의 관성이 무서워지고, ‘평화’ ‘화해’에 대한 그리스도인의 역할을 일상 가운데서 어떻게 체화해나갈지 기도하며 고민하게 되지요.

어쩌면, 이 땅으로 우리를 보내신 주님의 부르심을 숙고하는 데 게을러졌기 때문이라고 말하는 편이 더 정확할지도 모르겠습니다. ‘정원의 길, 교회의 길’ 연재 필자 이성희 가드너가 이번에 보내온 글(‘지역의 정원’)에서 밝히듯, 인간에게 주어진 창세기 1장의 원리를 실천하는 삶이 “지역에 새겨진 신의 시그니처를 찾아가는 구도의 여정”이라면, 한국 그리스도인으로서 ‘한반도 평화’를 고민하는 일은 응당 “부르심에 직면”하는 길일 테니 말입니다.

물론 70년이라는 세월을 기억하는 일 자체에 어떤 의미가 있는지는 따져 봐야겠습니다. 《전쟁과 가족》을 쓴 권헌익은 “전쟁을 직접 경험한 세대, 그 세대가 간직한 살아 있는 전쟁의 기억이 이젠 그 생을 다할 때가 왔다는 것”이라는 점에서 “중요한 전환점”으로 작용할 수 있다고 이야기합니다. 이 사실을 상기하며 정전 70주년을 돌아보는 글들로 구성된 이번 호를 살펴보면 어떨까요?

정전 70주년 한반도 평화를 고민할 때 주효한 포인트 하나는 이 문제가 개인적이면서도 사회적이고, 더 나아가 국제적인 이슈라는 점을 숙고하는 데 있지 않나 싶습니다. 때로는 교차하고 경합하는 평화에 관한 이해가 일상 속 참된 ‘화해의 여정’으로 이어지길 소망합니다.

이번에는 특별히 커버스토리 중 두 편의 글은 통일/평화 관련 주제로 문서 운동을 이어온 〈플랜P〉, 〈계간 통일코리아〉와의 제휴 콘텐츠로 꾸며 보았습니다. 한번 눈여겨보시고 구독을 통해 통일/평화에 관한 고민을 이어가셔도 좋겠습니다.

강동석 기자 kk11@goscon.co.kr