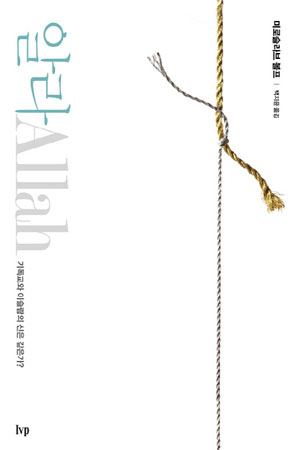

[303호 독서선집] 알라 / 미로슬라브 볼프 지음 / 백지윤 옮김 / IVP 펴냄 / 22,000원

역설적이게도, 내가 적극적으로 이 책을 읽게 된 계기는 온갖 SNS와 기독 언론들을 거쳐 나온 반이슬람 소식들이었다. “꾸란을 읽다 이슬람에 환멸 느껴” “IS의 기독교 대학살” “이슬람 한국 전도 본격 시작”과 같은 정체불명의 소식들은 (마치 특정 종편채널의 방송이 괜스레 북한에 대한 관심을 일으키듯) 이슬람에 관한 지식을 의무교육 수준보다는 좀 더 알아야겠다는 ‘앎의 충동’을 일으켰다. 저자는 한스 큉의 ‘절친’인 위르겐 몰트만의 제자이자 예일대 교수 미로슬라브 볼프다. 적어도 SNS나 기독언론보다는 신뢰감이 들었다.

다행히, 볼프가 책을 통해 전하는 주장은 어렵지 않다. 어떻게 보면 단순하기까지 하다. 즉, 이슬람과 기독교가 믿는 신은 공통의 신이라 할 수 있을 정도로 유사성이 있으며 이 유사성을 바탕으로 서로가 믿는 바를 실천한다면 기독교와 이슬람은 세계 평화에 큰 역할을 할 수 있다는 것이다.

이슬람과 기독교의 최소 6가지 공통점

볼프는 기본적으로 ‘인간은 하나님을 온전히 이해할 수 없다’는 명제에서 출발한다. 여기까지는 모든 기독교인이 동의할 것이다. 그런데 이 명제를 조금 바꾸어서 볼프는 자신의 논지를 만들어간다. 즉, 모든 인간이 하나님을 온전히 이해할 수 없다면, 한 사람의 인간이 자신이 위치한 자리(문화적, 정치경제적 상황)에서 제한된 방식으로나마, 자신에게 다가온 하나님을 믿는 것은 존중받아야 한다(이게 비약인지 아닌지 나에게 묻지 말 것. 이미 이 정도로 정리하느라 얼마 남지 않은 내 머리가 조금 더 빠졌다).

그런데 바로 여기서 굉장히 달라 보이는 이슬람과 기독교는 최소한 여섯 가지 지점에서 공통점을 보인다. 즉 무슬림과 기독교인 모두 신이 하나임을 받아들인다. 그리고 그 신은 자신이 아닌 다른 모든 것을 창조하셨다. 당연히, 신은 신이 아닌 다른 모든 것과 완전히 다르며(이걸 누군가는 무한한 질적 차이를 갖는다고 했다더라) 선하다. 이슬람과 기독교의 신 모두 자신을 주로 고백하는 이들에게 모든 존재를 다해 당신을 사랑하라고 명령하며 동시에 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하라고 명령한다.

그러니 결론은? 뭐가 더 있겠는가, 기독교와 이슬람은 서로 싸우지 말고 평화롭게 지내야 하며 각자의 신앙을 실천해 이웃 사랑을 넓혀가야 한다. 416쪽짜리 책에서 볼프가 이야기하는 핵심이 이것이다. 이를 이야기하기 위해 416쪽이나 소모할 필요가 있느냐고 묻는 이도 있겠지만, 나보다 신학을 좀 더 공부한 누군가의 말에 의하면 한스 큉의 1,300쪽짜리 《이슬람》도 결국 같은 이야기를 한다고 하니 《알라》는 최소한 《이슬람》보다는 경제적으로 이 말을 하고 있는 셈이다.

물론, 이러한 결론이 어떤 후련함보다는 더 많은 질문을 남긴다. (이 책을 작심하고 비판하기 위해 읽는 이가 아니더라도 알 수 있다.) 내 수준에서 이야기를 하나 해보겠다. 한 마을에 한 가족이 있었다. 그리고 아버지가 죽음을 앞두고 자식들에게 유언을 남겼다. 아버지는 선한 사람이었기에 자식들에게 유언으로 이웃을 사랑하며 마을을 평화롭게 가꾸라고 말했다. 그리고 언제나 이 말을 기억하라고도 말했다. 자식들은 이 말을 되새기며 살았다. 그러던 와중에 또 다른 무리가 마을에 왔다. 그 무리도 그 무리의 아버지가 남긴 유언을 자신들의 삶의 신조로 삼고 있었는데 그 유언일랑 뭐였나 하니 놀랍게도 이웃을 사랑하며 마을을 평화롭게 가꾸라고 하는 것이었다. 자, 그렇다면 두 유언의 핵심이 같다고 해서 아버지가 같을 수 있는가? 거칠긴 하지만, 이 책이 남기는 논쟁점 중 하나가 이것이라는 데 신학 전공생이든, 비교종교학을 공부하는 이든, 반이슬람 SNS를 퍼뜨리는 기독교 단체의 간사든, 머리가 많이 빠진 30대 중반의 남성이든 크게 다르지 않을 것이라는데 망원동 용국수 멸치국수 한 그릇을 건다.

‘아버지 논란’과 아버지의 유언

그런데, 다시 생각해보자. 그렇다면 저자는 이런 부분을 정말 몰라서 이런 이야기를 하는 것일까? 한국을 제외하고, 내가 이 세계에서 그 이름을 정확히 알고 있는 몇 안 되는 대학의 교수이자, 마찬가지로 내가 그 이름을 기억하고 있는 몇 안 되는 신학자인 사람이 그런 한계나 논쟁점이 있다는 것을 모르고 이런 이야기를 하는 것일까? 무려 《삼위일체와 교회》라는 제목으로 서방과 동방의 교회론을 비교한(상세한 내용은 묻지 말 것. 순전히 이 이야기를 하기 위해 간만에 책을 집어 들었다는 점에 나는 만족하고 있다) 학자가 기독교의 독특성을 모르고 이런 이야기를 하는 것일까?

서문을 보니 이 책을 쓰게 된 직접적인 계기는 유럽의 반이슬람 정서에 대한 무슬림의 반발, 교황의 이슬람에 대한 언급에 대한 또 다른 반발이다. 직접적인 계기는 아니지만(그리고 우리는 직접적인 당사자는 아니지만), 이 계기들 저변에 서로에 대한 불신, 더 나아가서는 서로에 대한 공포를 바탕에 두고 일어난 피로 얼룩진 역사가 있음을 우리는 알고 있다. 그 와는 직접적인 연관이 없는 지금 여기 대한민국에서도 신뢰보다는 불신, 사랑보다는 공포가 먼저 앞서는 듯하다.

앞의 이야기를 이어가자면 한마을에 살게 된 두 가족이 아버지가 같은지 다른지, 네 아버지가 좋으냐, 내 아버지가 좋으냐, 좀 더 나아가 ‘너는 적이냐 아군이냐’를 두고 수백 년간 싸워 온 셈이다. 아버지가 같건 다르건 간에 아버지가 남긴 유언은 ‘이웃을 사랑하고, 평화를 이루라’는 것이 핵심이었음에도 불구하고 말이다. 역설적이지만, 기독교와 이슬람의 신이 같다고 주장하는 이 책에서 내가 깨달은 것은 기독교와 이슬람의 신이 같건 같지 않건, 현실에서 기독교와 이슬람은 공통의 아버지, 혹은 각기 다른 아버지가 남긴 유언을 따르기 위해 좀 더 애써야 한다는 것이다.

애써 이태원에 살고 있지 않아도, 애써 손을 보태는 국수집에 무하마드 압살람 씨가 찾아와 이제껏 보지 못한 경험을 선보이는 일이 없다 해도 우리는 사랑의 하나님을 믿는답시고, 예수의 길을 따른답시고 우리와 다른 신념, 다른 기질을 가진 이, 고급용어로 ‘타자’라 명명되는 모든 이들을 우리가 과연 ‘이웃’으로 대하고 있는지, 낯선 이웃과 평화를 이루기 위해 우리는 무엇을 해야 할지 스스로에게 물어볼 필요가 있지 않을까.

새해년 이름도 이상하고, 우주의 기운도 범상치 않고, 얼마 남지 않은 머리카락도 빠진 마당에 이런 부분을 일주일 정도(내가 이 책을 읽는 데 걸린 시간이다) 고민하게 만들어줬다는 것만으로도 나는 볼프 교수에게 감사의 의미로 망원동 용국수 떡만두국을 대접할 용의가 있다. 물론 그가 한국에 와야겠지만.

박용희

얼마 전까지 IVP ‘용간사’로 불렸고 현재는 ‘망원동 박씨’로 불린다. 책을 읽는 것도 좋아하지만, 더듬는 것을 더 좋아한다.