[365호 비하인드 커버스토리]

‘공교회’를 이해하는 데 도움을 줄 과월호들입니다. 때마다 특정 주제에 맞춰 담아냈지만, 거룩한 보편의 교회를 찾는 여정이기도 합니다. 굳이 공교회의 이론에 비추어 읽지 않더라도 ‘하나의 교회’ 이야기로 읽힐 것입니다.

“교회와 권력은 서로가 서로를 뒷받침하며 견고해질 것이다. … 오늘 우리의 문제는 사회에 대한 관심의 결여에 있지 않다. 구제의 부족도 아니고, 사회정의를 위한 활동의 부족도 아니다. 문제의 핵심은 복음이 지닌 공공성을 놓쳐 버리면서 실제로 복음 자체를 잃어버려, ‘텅 빈 망토’가 되어 버렸다는 점이다.”(37쪽, 김근주) ‘복음의 공공성 상실과 ‘텅 빈’ 복음’(김근주·기독연구원 느헤미야), ‘복음의 공공성과 ‘이웃 사랑’의 명령’(전재영·스위스 로잔 대학), ‘시민사회의 눈으로 본 한국교회와 복음의 공공성’(최삼열·기독경영연구원), ‘한국교회의 ‘공론장’ 참여, 어떻게 할 것인가?’(최경환·현대기독연구원) 등의 원고와 《천하무적 아르뱅주의》 저자 신광은 목사 인터뷰가 실렸다. 몇 없는 ‘품절 과월호’ 중 하나.

세월호 사건에 대한 의견 차이로 크리스마스 직전 교회에서 쫓겨난 부목사의 익명 인터뷰가 실렸다. “교회를 확 바꿔야지 하는 생각은 애초에 없었다. 내가 시도한 개혁은 어찌 보면 지극히 작은 부분이었다. 예를 들어 내가 섬기는 교인들이 ‘행사 때마다 동원되는 것 같아 힘들어요’ 말하면, 최대한 자율성을 보장해주려고 벽에 붙어 있는 (경쟁을 유도하는) 출석부를 떼는 따위의 작은 저항이었지 거창한 개혁을 울부짖은 건 아니었다.”(17쪽) “벼랑 끝에 선 사람들에게 다가가 그들을 구하는 게 교회겠다 싶다. 함께 벼랑에 서주는 무모함을 보여주는 공동체가 교회이지 싶다.”(21쪽)

# 310호(2016년 9월) 사드, 한반도, 그리고 한국교회

‘칼을 의지하는 ‘제국의 평화’를 거부하라’(전성은·교육인), ‘우리 시대의 어둠과 한국교회’(강경민·일산은혜교회), ‘이 땅에 ‘하나님의 불’로 산다는 것’(서일웅·전국목회자정의평화협의회) 등의 원고와 한완상 전 부총리, 박영신 연세대 명예교수의 인터뷰가 담겼다. 60~70대 필자·인터뷰이들로, 한반도 안팎의 암울한 상황을 냉정하게 진단하면서도 자성의 태도를 잊지 않는다. “우리 사회가 이렇게 된 데에는 우리 세대의 책임이 크지 않습니까? 전쟁을 이겨내고, 산업화를 이루고, 민주화를 이뤘다고 이야기할 수 있을는지 모르지만, 지금처럼 부유한 사람은 계속 부유해지고 가난하고 고통받는 사람은 잊히고 버림 받는 세상에서 젊은 세대에게 내가 무슨 말을 할 수 있겠어요. … 노인이라고 다 맞는 이야기를 하는 것도 아니죠. 내가 다니는 교회는 설교자가 20분 설교하고, 한 시간 동안 그 설교에 대해서 열다섯 명이 둘러앉아 이야기를 나눕니다.”(49쪽, 박영신)

노예 해방, 빚 탕감, 땅의 회복을 추구하는 구약의 희년 사상을 오늘날의 교회에 적용한 사례를 모았다. 희년 실천의 일환으로 기본소득 실험을 거듭하고 있는 전주화평교회 이야기가 실렸다. “우리 교회가 실험하는 기본소득은 원래의 기본소득 취지에 부합하지 않는다. 본디 기본소득은 국가가 시행해야 할 경제정책으로 입안된 것이기 때문이다. … 예언자 예레미야는 예루살렘 시민들 앞에서 항아리를 깨뜨리거나 쇠사슬로 자기 몸을 묶는 따위의 상징적인 행동을 몸소 보여준 바 있다. 교회는 사회를 향하여 예언자의 상징적 행동을 보여주어야 하는 하나님 나라의 모델이다.”(55쪽, 이영재)

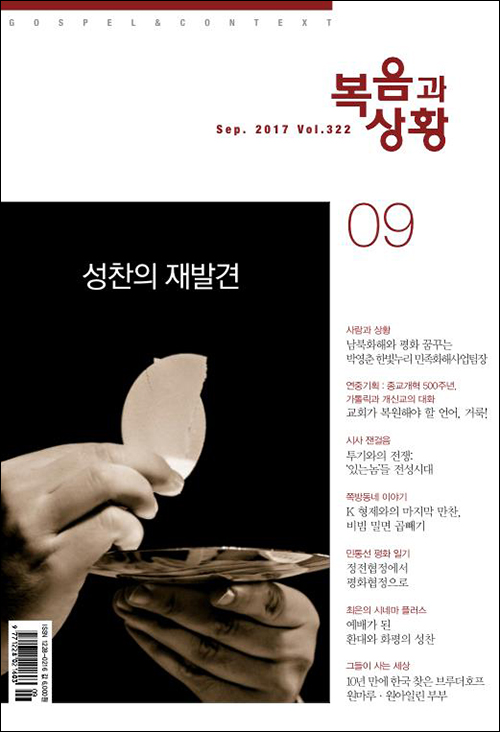

성찬의 다양한 관점과 의미를 짚었다. 미국 메노나이트 교회에 다니는 10대 청소년(허린), 정교회 성직자(박노양), 루터 신학 전문가(최주훈) 등의 성찬을 바라보는 시선을 담았다. “열려 있는 성만찬은 교회가 얼마만큼 열려 있는가와 직결된다. … 이 시대 다양한 이유로 존재가 거부되고 삭제되는 사람들에게 위로의 대상화가 아닌 ‘함께 비를 맞는’ 사람으로서 성만찬을 차리고 나누는 일에 더 많은 교회들이 동참하기를 두 손 모아 간절히 기도한다.”(44~45쪽, 임보라) 이외에 지난해, 교회 다니는 무신론자의 시선으로 교회의 존재 이유를 확인한 3월호 ‘탈교회 시대, 교회를 묻다’(352호)와 이단 사이비 집단의 특징을 살핀 ‘이단 사이비 한국교회’(354호)도 거룩한 공교회를 찾아가는 신앙 여정에 적잖은 도움이 될 것입니다.

이범진 편집장 poemgene@goscon.co.kr