[366호 비하인드 커버스토리] ‘공간’을 이해하는 데 도움을 줄 책들

한 장애인의 이야기를 알고 있다. 휠체어를 타고 다니시던 이분은 이사한 후 동네 교회를 찾았는데, 예배당 앞까지 갔다가 되돌아나오게 됐다. 승강기가 없는 그 예배당 본당은 2층에 있었는데, 위로 올려 줄 수고를 할 사람이 없었다. 교인에게 시설이 잘 갖춰진 곳으로 가시는 게 좋겠다는 권면을 들었다고 한다. 사건 이후 가게 된 곳은 한국에서는 이단으로 알려져 있는 제칠일안식일예수재림교회였다. 시설이 좋았느냐고? 아니다. 그를 올려 줄 사람이 있었던 것이다.

성경에는 한 중풍병자의 이야기가 나온다. “사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워 가지고 예수께로 올새 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳의 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아 내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 네 죄 사함을 받았느니라 하시니.”(막 2:3-5) ‘그들’의 믿음을 보셨다고 했다. ‘그들’을 ‘교회’로 바꿔보면 어떨까. “예수께서 교회의 믿음을 보시고 작은 자야 네 죄 사함을 받았느니라 하시니.” 공간의 문제는 먼저 거기 있는 ‘사람들’의 문제이지 싶다.

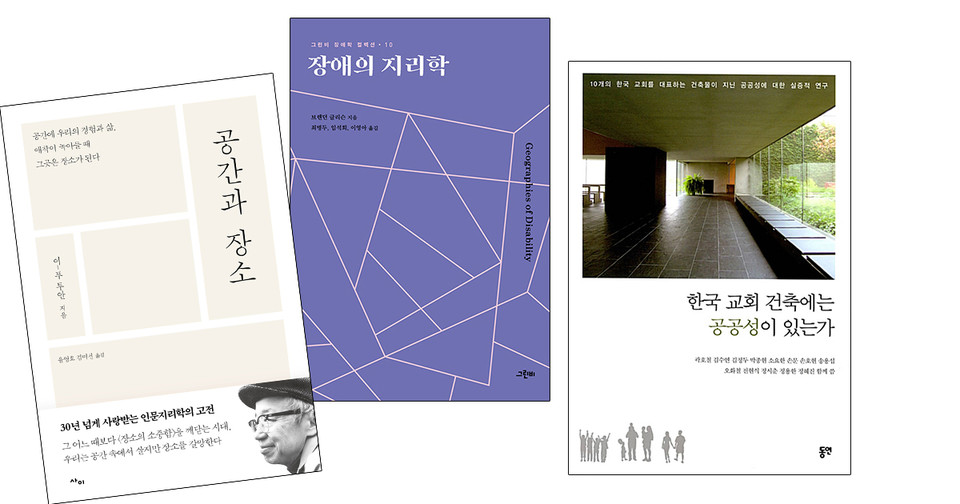

커버스토리를 준비하며 공간 관련 서적을 여럿 읽었다. 공간에 대한 기억 문제, 건물 접근성, 공간에 담긴 공동체성과 환대 등, 상당히 다채롭게 다뤄진다는 사실을 확인할 수 있었다. 공간에 관한 사유를 깊게 해줄 책들을 소개한다. 난도가 높지 않은 이론서로 《공간과 장소》와 《사람, 장소, 환대》가 있다. 전자는 문학·심리학·역사·인류학·건축학적 지식을 망라하여 공간과 장소를 향한 사람들의 인식과 느낌에 대해 기술한다. 후자는 사람·장소·환대라는 키워드로 사회를 재정의한다. ‘절대적 환대’에 대한 고찰은 교회에 여러모로 성찰할 지점을 준다.

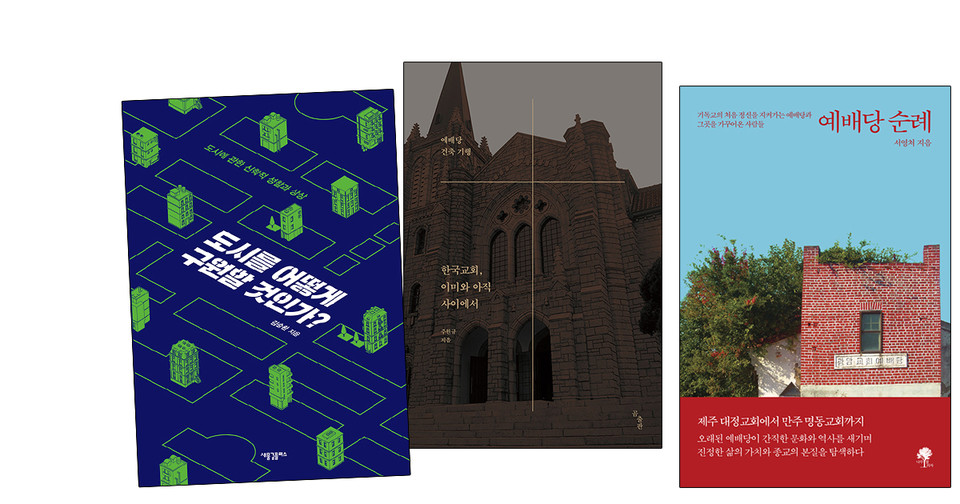

‘교회라는 공간’에 대한 기억은 여러 가지로 구성되는데, 건물이 없어져도 남게 되는 것은 그 공간에 서린 역사다. 《예배당 순례》는 커버스토리 필자 서영처 시인이 쓴 책으로, 기독교의 처음 정신을 돌아보게 하는 한국의 예배당 14곳을 다룬다. 각각의 장소에 얽힌 역사, 함께 읽으면 좋을 문학 작품을 언급하는데, 한국교회가 잃어버린 공간의 가치가 무엇일지 묵상하게 한다. 주원규의 《한국교회, 이미와 아직 사이에서》는 한국 예배당 22곳에 대한 칼럼을 묶은 책이다. 각 교회의 건축양식, 역사와 철학 전반을 짚는다.

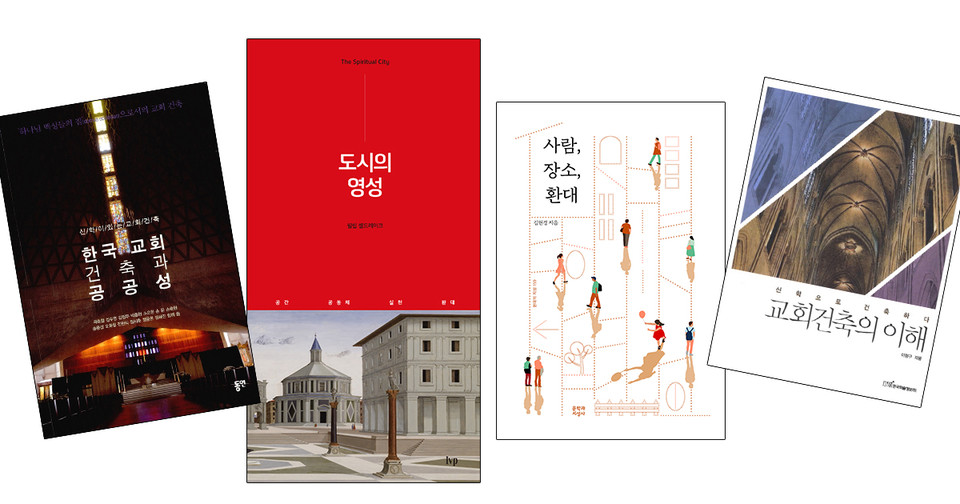

필립 셸드레이크의 《도시의 영성》은 기독교 도시 사상을 정리하고, 도시 속 공간인 교회가 기여할 ‘좋은 도시’의 비전을 제시한다. 같이 읽으면 좋을 책으로, 커버스토리에 참여한 김승환 연구원의 《도시를 어떻게 구원할 것인가?》가 있다. 도시를 공공신학·급진전통주의 관점에서 살핀 입문서다. 도시에서 교회가 어떤 역할을 해야 할지 고민하고 상상하게 만든다. 이정구의 《교회 건축의 이해》는 교회 공간이 품은 영성을 성찰하고 싶은 이들을 위한 책이다. 문, 통로, 벽과 창, 공간 위계, 죽은 자의 공간 등 7가지 부분으로 나눠서 이야기한다.

《한국교회 건축과 공공성》과 《한국교회 건축에는 공공성이 있는가》는 한국교회 건축과 공공성 담론에 대한 거의 모든 신학적 논의가 담겨 있다. 한국연구재단 공동연구 프로젝트 결과물로, 13명의 저자가 성서학·교회사·조직신학·여성신학·윤리학·교육학·상담학·건축학의 눈으로 교회 건축을 살폈다. 후자는 특히 공공성 지표를 만들어 이를 한국 예배당 10곳에 실증적으로 대입해 살폈다. 규모 적합성·평등성·포용성·상가 교회·생태 정의 등의 키워드로 교회 건축이 나아갈 방향을 제시한다.

찾아보면, 교회 공간과 관련해서 다양한 층위로 논의가 이뤄졌음을 알 수 있다. 다만 논의가 아직까지는 이론으로만 그치는 느낌이다. 건물에 들어서기 전 느끼는 감정이 편안함이냐 긴장감이냐에 따라 그 공간이 ‘열린 공간’ 혹은 ‘닫힌 공간’으로 정의된다. 코로나 이후 교회는 많은 이에게 ‘닫힌 공간’이 되었고, 예배 순서를 맡아 예배당으로 향할 때면 내 마음은 조금 복잡해진다. 코로나 시대를 맞으며 공간에 대한 논의가 쏟아져나오고 있다. 이번 커버스토리도 그 흐름에 올라타 있다.

솔직히 말하면 ‘장애인 접근성’ 문제도 심도 있게 짚어보고 싶었다. “공간, 장소, 이동성과 관련된 지리적 문제들이 장애인들의 경험을 어떻게 제한 또는 억압하는가”(《장애의 지리학》)는 사회적으로도 당면 과제이고, 교회가 끊임없이 들여다보고 생각해야 할 주제이기 때문이다. 한국 사회에서 코로나 확산이 본격화했을 때 격리되고 폐쇄된 공간에 있는 장애인들이 죽음을 맞는 일이 이어졌다. 그들의 죽음은 우리가 자연스럽게 영위하는 공간들의 성격을 되돌아보게 만들었다. 이번 커버스토리가 더 나아간 논의를 위한 마중물이 되기를 바란다.

강동석 기자 kk11@goscon.co.kr