[417호 예술, 구원을 묻다]

우리는 이성이 필요하다. 우리는 도덕이 필요하다. 그러나 무엇보다 우리는 아름다움이 필요하다.1)

그리스도인은 [모든 곳에서] 그리스도를 알아보고 그분 안에서 즐거워하는 사람이다.2)

“아름다움이 세상을 구원하리라.” 도스토옙스키의 이 문구를 좋아하는 분이 많으리라 생각합니다. 저는 수첩에 적어놓고 다닌 적도 있었는데요. 한 번쯤 들어봤을 문장이지만, 그 의미를 깊이 생각해보는 사람은 드물 것 같습니다. 아름다움이 정말로 구원의 힘을 지녔다고 곧이곧대로 믿는 이가 있다면, 요즘 같은 세상에서는 나이브하다고 타박받기 십상이겠지요. 쇼핑몰의 ‘뷰티’ 섹션에는 우리를 아름답게 만들어준다고 약속하는 온갖 제품이 넘쳐나고, 사람의 생명을 구하던 병원은 아름다움을 ‘처방’하고 ‘시술’해주는 곳으로 변해버린 시대가 되었으니, 아름다움에서 구원을 찾는 일은 순진한 발상이거나 범주적 오류인지도 모르겠습니다. 순수한 므이쉬킨 공작이 믿었던 아름다움의 구원은, 이제 그저 식상한 인용구에 지나지 않는 걸까요?

추방된 아름다움

구원이라는 거창한 단어와 짝짓지 않더라도, 현대미술에서는 아름다움이 금기어가 된 지 오래입니다. 예술을 아름다움과 연결하는 어떤 말이나 시도도, 곧바로 예술의 진지함을 위협하는 태도로 의심받거나 이미 시효성이 다한 구시대적 예술관으로 치부됩니다. 아름다움은 어쩌다가 예술의 세계에서 밀려나게 되었을까요?

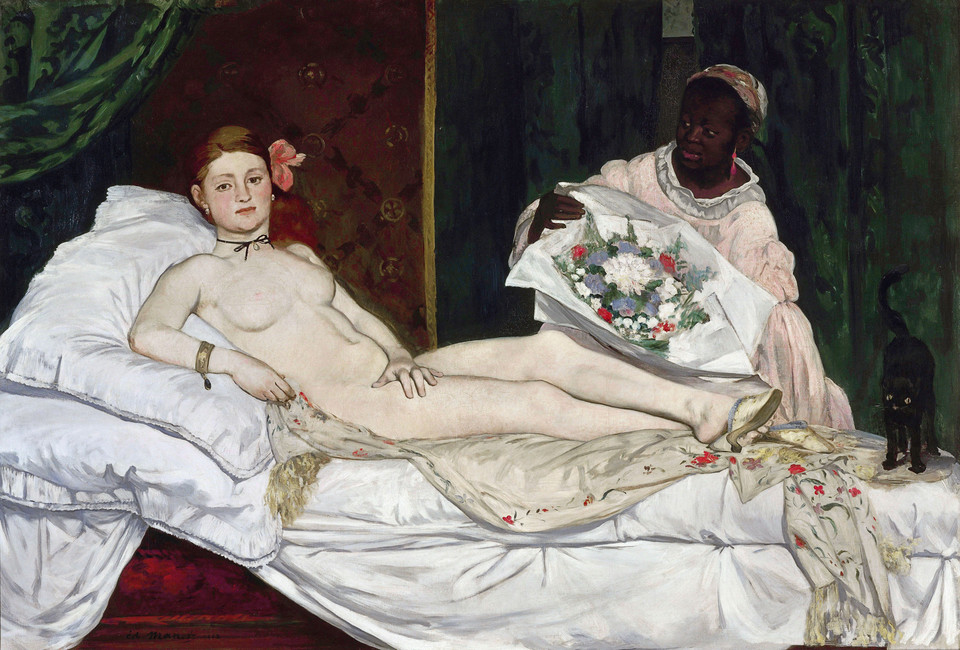

현대미술은 발전 과정에서 예술이란 무엇인가를 묻는 본질적인 질문을 제기하게 되었지요. 그에 따른 형식적 실험과 예술의 전환은 그동안 예술의 중심에 있던 아름다움의 지위를 근본적으로 흔들어 놓았습니다. 이런 예술 양식이나 미학적 변화 뒤에는, 1·2차 세계대전과 같은 근대사회의 위기와 폭력의 참상 앞에서 예술가들이 아름다움만을 추구하는 예술에 염증을 느끼기 시작한 정치적·사회적 요인이 중요하게 작동하고 있었습니다. 세상에 고통과 폭력이 난무할 때 스튜디오에 앉아 아름다운 그림을 그리는 일이 현실에 대한 기만처럼 다가왔던 겁니다. 전후 추상표현주의의 대표적 화가이자 나치의 박해를 피해 미국으로 이주한 유대인 예술가 바넷 뉴먼은 말합니다. “히틀러가 유럽을 유린하고 있을 때, 우리는 긴 소파에 나체로 누워있는 아름다운 소녀를 그리는 것으로 우리 자신을 표현할 수 있는가?3)

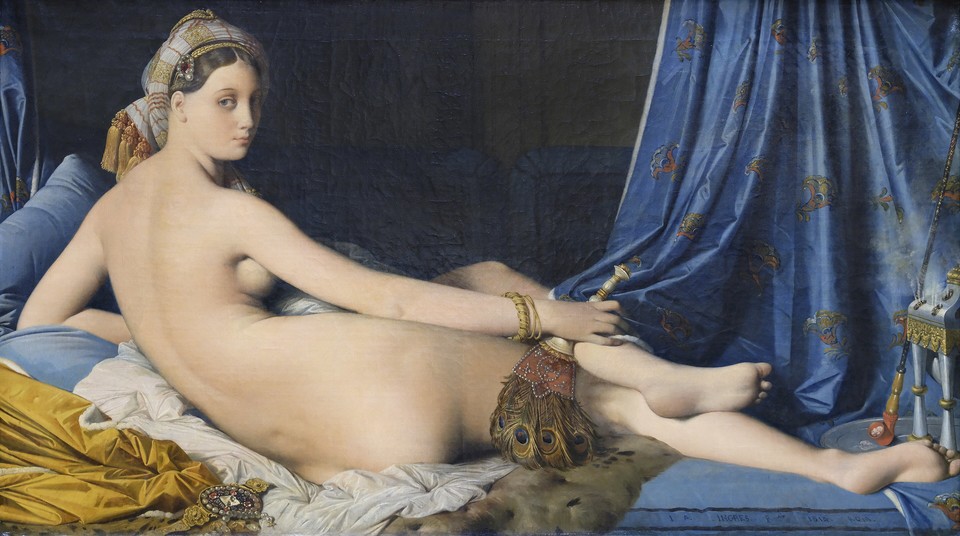

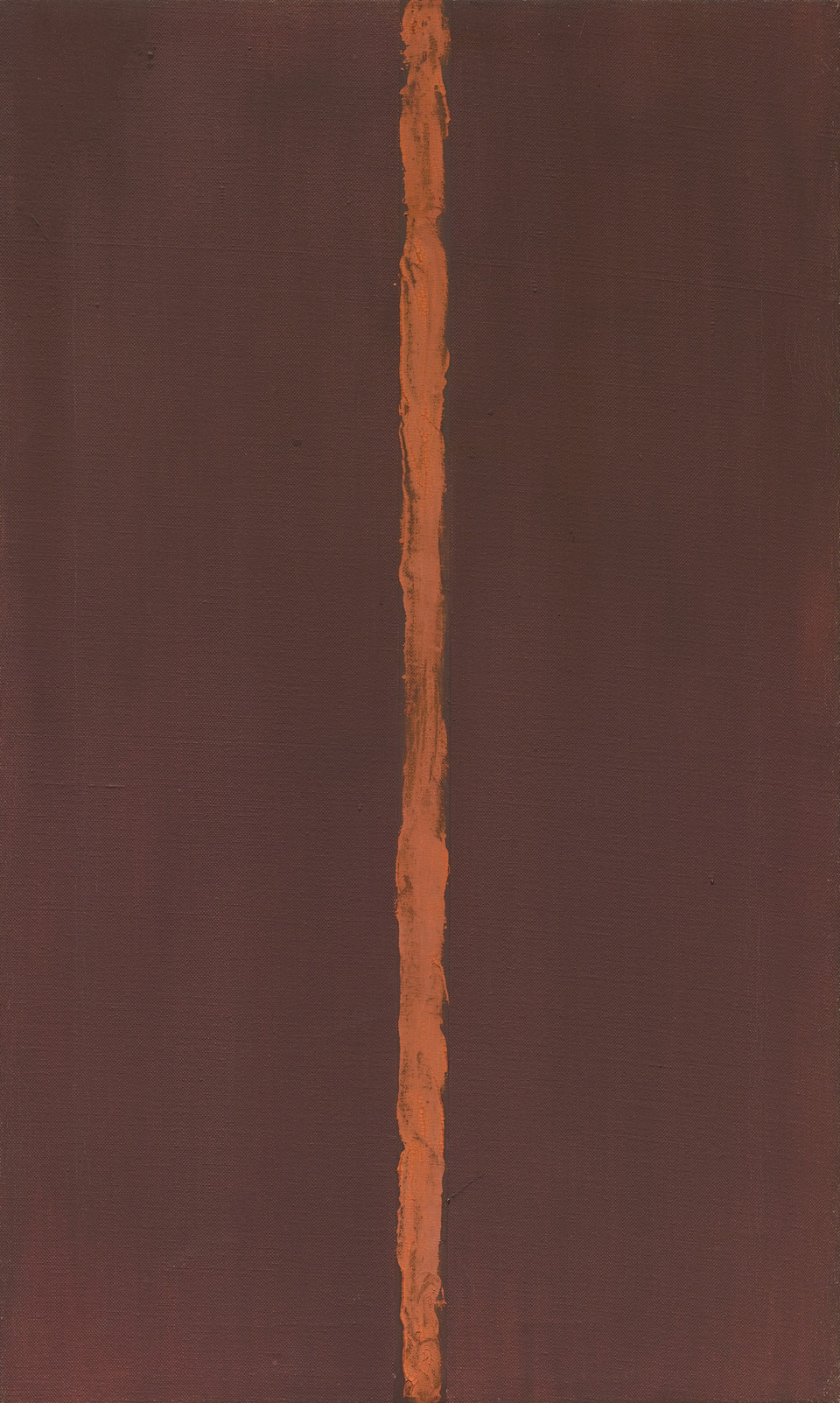

“긴 소파에 나체로 누워있는 아름다운 소녀”는 아마도 마네의 〈올랭피아(Olympia)〉(1863)를 염두에 둔 표현이었겠지요. 뉴먼이 이 말을 할 즈음, 자신의 대표작 〈원먼트(Onement)〉 시리즈를 시작하고 있었는데요. 마네의 〈올랭피아〉도, 고전적 미를 추구하던 신고전주의 대가 앵그르의 〈그랑드 오달리스크(La Grande Odalisque)〉(1814)와 같은 고전 누드화 전통에 도전한 꽤 도발적인 그림이었습니다. 그렇지만 뉴먼의 회화와 비교할 때, 마네의 그림은 여전히 ‘아름다움’의 큰 틀에서 벗어나지 못했음을 금방 알 수 있습니다. 뉴먼은 아름다움 대신 ‘숭고’(sublime)를 새로운 회화의 목표로 내세우면서, “예술이 아름다움의 문제와 어떤 관련이라도 있음을 … 완전히 부정하는 것”4)에서 새로운 예술의 가능성을 찾습니다.

아름다움을 떨쳐내려는 예술가들의 노력은 예술의 형식적 문제에 선행하는 정치적 결단이자 윤리적 태도였습니다. 변화는 이미 19세기 말부터 시작되고 있었습니다. 인간과 사회의 실존적 위기와 부조리 앞에서, 예술가들은 순수한 아름다움 대신 정치와 철학, 현실에 대한 성찰을 예술의 요건으로 끌어들이고자 했습니다. 그렇게 미술사에서 최초로 미학적 순수성을 추구하는 것에 반하는 담론적 예술이 탄생하게 되었지요. 그러한 담론적 예술, 혹은 반미학 전통의 중심에는 마르셀 뒤샹이 있었습니다. 그는 ‘망막의 전율’을 일으키는 예술을 거부하며, 희대의 스캔들이라 할 수 있는 〈샘(Fountain)〉(1917) 같은 작품으로 전통적인 미와 예술의 개념을 뒤흔들었습니다.

현실 비판적이고 철학적인 담론적 예술의 흐름은 개념미술, 행위미술, 페미니즘 미술 등으로 확장되었고, 포스트모던 미술의 다양한 양상으로 발전하게 됩니다. 이는 예술에서 위로와 즐거움을 찾고자 하는 일반 대중에게 현대미술이 어렵고 멀게 느껴지도록 만든 중요한 요인이 되었지요. 한편으로 이런 흐름의 근원에는 세상의 폭력과 부조리를 향한 예술가들의 정직한 반응과 인간의 고통과 현실의 불의를 외면하지 않으려 한 윤리적 자각이 있었음을 기억해야겠습니다. 시대를 정직하게 반영하는 예술 언어와 표현 양식을 찾고자 한 시도를 바르게 이해하기 위한 노력도 필요하겠지요. 이처럼 예술가들의 정직하고 저돌적인 시도는 예술의 지평과 인간의 경험을 전례 없이 확장했습니다. 아름다움에 대한 고정관념을 깰 수 있는 계기를 제공해 주었다는 점도 간과해서는 안 됩니다. 히틀러와 나치가 고전적 아름다움을 표현하는 재현적 예술만을 칭송하면서, 새롭고 전위적인 예술은 모두 ‘퇴폐 미술’로 낙인찍었다는 사실은, 특히 우리 그리스도인에게 묵직한 도전을 던져줍니다.

아름다움의 귀환

그렇지만 아름다움은 쉽게 떨쳐내 버릴 수 있는 만만한 상대가 아니었지요. 20세기 후반에 들어서자, 이론적 삭막함, 끝없는 비판과 전복, 해체에 대한 피로감이 누적된 담론적 예술은 탈진 상태에 빠지게 됩니다. 자연스럽게 아름다움으로 다시 고개를 돌리기 시작했어요. 근대의 탈주술화(disenchantment)에 대한 비판적 성찰과 재주술화(re-enchantment)를 향한 관심도 아름다움의 귀환을 도왔습니다.

예술철학자 아서 단토는 《미를 욕보이다: 미의 역사와 현대 예술의 의미》에서, 미학과 예술 이론이 오랫동안 철저하게 터부시한 아름다움이라는 주제를 대담하게 꺼내놓습니다. 미를 진리나 도덕, 이성의 영역과 구분하고 감각적·심미적 영역으로 환원했던 근대 칸트 미학 전통을 계승하는 단토에게는, 처음부터 아름다움에 도덕적·윤리적 의미를 부여한 일 자체가 범주적 오류였습니다. 아름다움에 지워진 도덕적 무게를 덜어낸다면, 아름다움이 예술로 돌아올 여지는 충분하다고 그는 주장합니다. 이는 예술에 허락되는 아름다움이 이제 도덕이나 윤리와는 무관하며, (인간의 삶에서 여전히 중요한 부분인) 즐거움과 감응을 주는 감각적·정서적 차원에 한정된다는 사실을 의미합니다.

하버드대 미학과 교수 일레인 스캐리 역시 아름다움의 복권을 역설하지만, 단토와 생각이 조금 다릅니다. 스캐리는 《On Beauty and Being Just(아름다움과 정의로움에 대하여)》에서 아름다움이 우리를 윤리적 공정함(fairness)으로 이끄는 잠재력을 지녔다고 주장하지요. 아름다움은 우리에게 “자신이 [세상의] 중심에 있다는 상상을 버리도록” 요구한다는 시몬 베유의 말처럼, 우리는 아름다운 대상 앞에서 급진적 탈중심화(radical decentering)를 경험한다는 겁니다.5) 스캐리는 아름다운 대상 앞에서 자아의 중심성을 포기하고 기꺼이 옆으로 비켜나는 측면성(lateralness)에서 기쁨을 느끼는 것은, 타자와의 대칭적이고 공정한 윤리적 관계의 기초가 된다고 설명합니다(114쪽).

철학자 한병철의 아름다움에 대한 사유도 스캐리와 결이 비슷합니다. 그는 《아름다움의 구원》에서, 나르시시즘적이고 매끄럽기만 한 오늘날의 소비적 아름다움을 비판하면서, 모든 거침과 부정성을 제거해버린 매끄러움의 미학으로부터 아름다움을 ‘구원’할 것을 주장하는데요. 부정성은 곧 나와 다른 이질적인 존재의 타자성을 함축하며, 이는 타자와의 관계성, 구속성(bindedness)을 통한 자아의 탈중심적 변화의 가능성으로 이어지기 때문입니다. 그는 아름다움을 구원함으로써 아름다움이 우리를 구원할 가능성을 타진합니다.

아름다움이 우리를 구원할 수 있을까

그리하여 우리는 아름다움과 구원의 문제로 다시 돌아옵니다. 아름다움은 정말로 우리를 구원할 수 있을까요? 숲길 나뭇잎 사이로 쏟아지는 햇살, 흰 나비의 우아하고 가녀린 날갯짓, 구슬프고 아련한 시벨리우스의 선율, 경계도 깊이도 알 수 없는 로스코의 푸른 캔버스 등 아름다움과 조우하는 순간의 감흥이 아무리 깊다고 한들 말이지요. 짧게 살펴본 세 철학자의 아름다움에 대한 생각은, 이 문제가 어떤 아름다움에 대해 말하는가에 중요하게 달려있음을 엿보게 합니다. 그래서 지금부터 여러분과 함께 아름다움을 이해하는 또 다른 길 —아름다움에 대한 신학적 이해— 로 나아가고자 합니다. 그 길에서, 우리는 아름다움을 경이와 연결할 때 그 (구원의) 힘을 가장 온전히 이해하게 된다는 점을 보게 될 겁니다. 그리고 그러한 아름다움의 신비와 경이로 우리를 안내하는 깊고 풍요로운 기독교 전통을 만나게 됩니다.

기독교 신학에서는 전통적으로 아름다움을 하나님과 연결합니다. 아름다움을 근원적으로 하나님께 속한 본질로, 혹은 하나님의 본질적 속성으로 보는 겁니다. 대표적으로, 기독교 미학의 효시라 할 수 있는 4세기 교부 니사의 그레고리우스는 《모세의 생애(The Life of Moses)》에서 하나님을 근원적 아름다움으로 묘사합니다. 모든 피조물이 드러내는 아름다움은 하나님의 아름다움에 참여하는 것입니다. 그레고리우스에게 신앙의 여정이란 궁극적 아름다움이신 하나님을 향해 나아가는 끝없는 상승적 추구를 의미합니다. 이 여정에서 아름다움은 우리를 하나님의 더 새롭고 깊은 차원으로 끌어당기는 힘이지요. 그레고리우스의 형이상학적이고 신비주의적인 아름다움 이해는, 아름다움의 회복에서 신학의 회복이 시작된다고 주장한 신학자 한스 우르스 폰 발타사르의 신학적 미학에도 깊은 영향을 주었습니다.

기독교 예술가를 대표하는 단체 CIVA(Christians in Visual Arts)의 디렉터인 화가 캐머런 앤더슨도 하나님만이 아름다움의 근원임을 기억해야 한다고 강조합니다.6) 앤더슨은 하나님이 우리 인간을 아름다움을 알아볼 수 있는 존재로 지으셨다고 말하면서도, 우리의 열망을 사로잡고 추동하는 아름다움의 힘은 궁극적이지 않다고 주장합니다. 결국 그는 “아름다움이 우리를 구원할 수 있다는 증거는 어디에도 없다”고 단언하지요(223쪽). 결론이 다소 성급해 보인다는 인상을 지울 수 없는데요. 한편으론 그가 속한 개신교 복음주의의 신학적 경향과 태도를 여실히 보여준다는 생각이 듭니다. 그렇지만 니사의 그레고리우스가 보여주듯, 우리 생각보다 훨씬 넓고 깊고 오래된 기독교의 전통은 우리를 아름다움뿐 아니라 신앙과 구원에 대한 더욱 풍요로운 이해로 나아가도록 이끕니다.

우리는 동방정교회 전통에 주목할 필요가 있습니다. 고대 기독교 전통과 교리에서 깊고 오래된 통찰을 끌어내는 정교회 전통은, 아름다움을 ‘경이’라는 관점에서 보도록 도와주는 중요한 자원일뿐더러, 구원에 대한 새로운 이해의 눈을 열어주기 때문인데요. 복음주의 개신교인이었다가 정교회로 개종한 저널리스트이자 작가인 로드 드레허는 《경이 안에서 살아가기(Living in Wonder)》에서, 향과 초, 찬트, 고개 숙이기, 성호 긋기 등 체화된 영성을 추구하는 예전 중심의 정교회 전통이, 탈주술화된 현대사회의 공허하고 삭막한 삶과 영성에 경이와 신비의 감각을 되돌려줄 수 있다고 강조합니다. 드레허는 정교회 전통 영향 아래, 도스토옙스키가 말했던 우리를 구원하는 아름다움에도 특별한 관심을 보이는데요. 아름다움이 “인간의 딱딱한 마음과 닫힌 정신을 진리로 뚫고 들어가 그들을 절망에서 건져내고 그들 자신으로부터 나오게 함으로써” 우리를 구원한다고 말하지요(168쪽).

영원한 것들은 세속의 것들을 통해서

15세기 러시아의 위대한 성화 제작자인 안드레이 루블료프 역시 ‘구원하는 아름다움’을 깊이 갈망했습니다. 그는 자신의 성화에 그 아름다움을 담아내기 위해 씨름했지요. 결국 기독교 역사상 가장 위대한 성화 중 하나이자 러시아 성화의 표준이 된 〈삼위일체(Trinity)〉를 그려냅니다. 러시아의 또 다른 거장 안드레이 타르콥스키 감독은 영화 〈안드레이 루블료프〉에서 루블료프가 〈삼위일체〉를 그리기 위해 분투하는 지난한 여정을 보여줍니다. 영화는 아름다움이 결코 슬픔과 고통을 외면하는 도피주의적 여흥이 아님을 드러내지요. 드레허의 말처럼 “아름다운 성화는 절망 가운데 소망의 표지이자 구속의 이미지이며, 하나님의 백성을 초월로 연결해주는 다리”입니다.7)

철학자 김용규는 〈삼위일체〉 성화를 완성하기까지 루블료프가 겪는 분투와 고뇌를 그린 타르콥스키 영화를 추락과 상승이라는 기본 구조로 설명하는데요. 루블료프가 수도원을 떠나 속세로 나온 후 전쟁과 약탈의 현실에 비참하게 전락해가는 과정은 “삶의 비참함에서 예술의 숭고함으로, 현실에서 구원으로 다시 상승하는 마지막 에피소드의 기반이자 짝”이라는 겁니다.8) 중요한 점은 루블료프가 〈삼위일체〉를 그리는 과정이 보여주는 추락과 상승의 패턴이, 동방정교회에서 강조하는 “하나님이 인간이 되심으로써 인간이 신이 될 수 있게 되었다”는 교부들의 구원 교리를 그대로 반복한다는 사실입니다.9)

동방정교회에서 구원이란 ‘테오시스’(theosis), 즉 인간의 신성화를 의미하며, 이는 영원한 말씀이 육신이 되어 가능해졌습니다. 성육신과 구원 교리는 정교회 신앙의 핵심인 성상화 숭앙(veneration)의 토대가 되는데요. 정교회 축일(the Triumph of Orthodoxy, 843년 오랜 성상파괴주의 논쟁을 끝내고 성상화 숭앙이 최종적으로 복원된 것을 경축하여 제정된 축일)의 콘타키온(Kontakion, 찬가 형식의 짧은 설교)은 성육신이 “타락한 형상(이미지)을 이전 상태로 회복시키고, 그것을 신적 아름다움으로 가득 채웠습니다”라고 고백합니다(앞의 책). 아우구스티누스의 말처럼, 세속의 것들을 통해 영원한 것들이 올 수 있게 된 셈입니다.

동방정교회 전통에서 성화는 아름다움을 통해 우리를 하나님께로 이끌어주는, 말씀과 동일한 계시이자 구원의 통로입니다. 성화는 나무 패널 위에 도포된 물감에 불과하지만, 그 물질이 드러내는 아름다움을 통해 참된 하나님의 실재를 들여다볼 수 있게 해주는 일종의 창문인 셈입니다(로드 드레허, 132쪽). 이 창문을 들여다본 사람은 결코 이전과 같지 않으며, 그 실재의 일부로 살아가게 됩니다. 시몬 베유는 이것을 이렇게 심오하게 표현합니다. “세상의 아름다움은 미로의 입구다. 방심하여 그 안으로 몇 발자국 들어간 이는 … 용기를 잃지 않고 계속해서 걸어간다면, 마침내 미로의 중심에 도착할 것이다. 그리고 그곳에는 그를 삼키기 위해 기다리시는 하나님이 계신다. 이후 그는 다시 밖으로 나오겠지만, 하나님에 의해 삼켜지고 소화된 그는 변화되고 달라져있을 것이다.”(《Waiting God》, 164쪽)

세상 모든 곳에서 그리스도를 보다

우리는 세상을 구원하는 아름다움을 닳고 닳은 미사여구로부터 구해내기 위한 여정에서, 마침내 하나님께로 우리를 이끌어 경이의 실재 안에서 살아가게 하는 아름다움에 도달했습니다. 이러한 아름다움의 신비가 작동하기 위해서는 한 가지 조건이 더 필요합니다. 바로 여전히 불완전하고 깨어진 세상을, 하나님의 임재와 영광이 깃든 거룩함과 초월의 현현으로 보는 성사적 세계관입니다. 알렉산더 슈메만이 “그리스도께서 ‘만물을 자신으로 충만케 하셨음’을, 모든 일이 다 의미와 아름다움으로 충만한 것으로 우리에게 계시되고 주어졌음을 알아볼 수 있는 곳은 오직 이 세상의 어둠 속에서다”라고 말한 것도 같은 의미입니다[《For the Life of the World(세상에 생명을 주는 예배)》]. 그렇게 세상 모든 곳에서 —하나님이 가장 계시지 않을 것 같은 곳에서도— 그리스도를 보기 위해서는, 믿음의 눈이 필요합니다.

여러분에게 하나님의 임재와 가장 거리가 멀게 여겨지는 곳은 어디인가요? 현대미술의 세계도 그런 곳 중 하나일지 모르겠습니다. 그런데 문제는 ‘타락한’ 예술이 아닌, 믿음의 눈이 없는 우리들일 수도 있습니다. 대니얼 시델은 이 믿음의 눈으로 미술관에서도 하나님의 임재를 목격합니다. 우리가 아름다움을 구하기 위해 걸어온 이 짧은 여정에서 그랬던 것처럼, 시델은 《미술관에도 계시는 하나님(God in the Gallery)》에서 동방정교회의 성사적 세계관과 성화 전통을 통해 현대미술을 오해와 편견으로부터 구해낼 단서를 발견합니다. 현대미술을 바라보던 개신교 복음주의 전통이 드러내는 의심의 눈에서 벗어나, 더 넓은 기독교 전통이 전해주는 ‘믿음의 눈’으로 그 세계를 새롭게 바라보도록 우리를 초대합니다. 아름다움이 세상을 구원할 수 있느냐고요? 시델의 말을 인용하며 글을 마칩니다.

믿음의 눈은 세상의 참모습을 열어주어 볼 수 있게 하며, 그럼으로써 알지 못하는 신들에게 바쳐진 [현대미술의 세계 곳곳에서 발견되는] 그 수많은 제단에 합당한 이름을 돌려줄 수 있게 한다. 그뿐 아니라, 믿음의 눈은 천사들이 오르락내리락하는 수많은 야곱의 사다리로 가득한 세상의 참모습을 볼 수 있게 해준다. 이처럼 임재와 초월 사이의 거리, 물질적인 것과 영적인 것 사이의 간격은 종이 한 장처럼 얇디얇다. 그렇다면 그리스도인이란 단지 어떤 교리를 믿는 사람이 아니라 변화된 눈을 가진 사람이다. 세상을 그 참된 모습으로, 즉 그리스도의 발등상이자 하나님의 성소로 볼 수 있는 사람 말이다. 성상화가 묘사하는 것이 바로 그런 세상이며, 궁극적으로 바로 그것이 성상화의 경륜이 가르쳐주는 교훈이다. 시편 기자는 성찬의 모든 성사적 반향을 담아 이렇게 선포한다.

주의 선하심을 맛보고 보아라. (시 34:8, 필자 사역)

1) 로드 드레허, 《경이 안에서 살아가기(Living in Wonder)》, 168쪽.

2) 알렉산더 슈메만, 《For the Life of the World(세상에 생명을 주는 예배)》

3) 리처드 시프, 《Barnett Newman》, 81쪽. 린다 스트라트포드, 〈Theological Imagination〉, 97쪽에서 재인용.

4) 바넷 뉴먼, 〈The Sublime is Now〉(1948), 강조는 필자의 것.

5) 시몬 베유, ‘Love of the Order of the World’, 《Waiting for God》, 159쪽. 스캐리, 《On Beauty and Being Just》, 111쪽에서 재인용.

6) 캐머런 앤더슨, 〈Saving the World〉, 《Contemporary Art and the Church: A Conversation between the Two Worlds》, 222쪽.

7) 《Living in Wonder》, 172쪽.

8) 《파수꾼 타르콥스키, 구원을 묻다》, 133쪽.

9) 레오니드 오스펜스키, 〈The Meaning and Language of Icons〉, 《The Meaning of Icons》, 31쪽.

※바로잡습니다: 2025년 8월호에 실린 이 기사의 153쪽 사진 설명에 〈올랭피아〉와 〈그랑드 오달리스크〉가 뒤바뀌어 바로잡습니다. 필자와 독자께 진심으로 사과드립니다.

백지윤

캐나다 밴쿠버에 거주하면서 《오늘이라는 예배》 《하나님의 집》 《온 마음 다하여》 《빅 스토리 바이블》 등을 번역했다. 환대와 문화 영성의 공간 모나이 폴라이(Monai Pollai)를 운영하고 있으며, 2021년부터 미주 코스타에서 현대미술 관련 세미나 강사로 섬겨왔다.