[384호 장애와 신앙의 교차로에서]

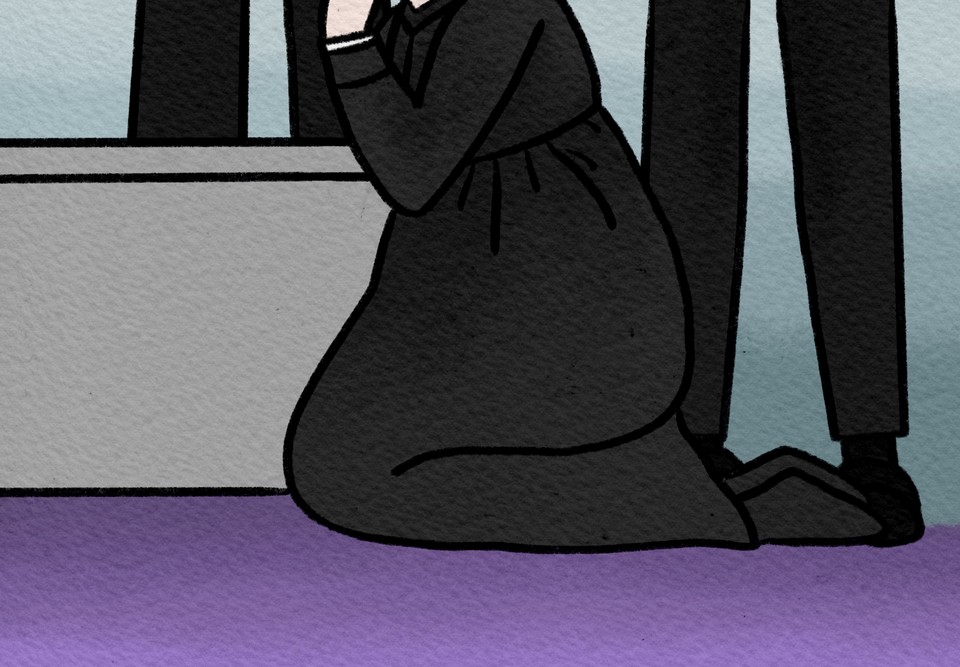

화장터. 수골실 철판 위에 흩어진 뼛가루들 사이, 철심 한 덩어리 널브러져 있었다. 여전히 뜨거워 보여서, 건드리면 델 것 같다는 생각이 반사적으로 들었다가, 침묵은 불현듯 찾아왔다. 십수 년 동안 고관절 자리에 박혀있던 것이다. 뼈가 괴사할 정도로 알코올을 들이부은 시간이 철심과 함께 발굴되었다. 평소 아버지는 책을 안주 삼아 소주를 마셨다. 마른오징어 다리 하나로도 한 시간 넘게 자작하며 마셔댈 정도였으니, 강소주에 가까웠다. 쉰넷에 세상을 뜬 아버지에게 ‘늙어감’의 시작점이 있다면, 철심을 박아넣은 수술 날이 아니었을까. 그때부터 나는 아버지의 죽음을 준비해 왔는지도 모르겠다.